/ Zoom sur

Retour d’expérience : Etre volontaire au sein de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique

Les Cellules d’urgence médico-psychologique

Lorsque survient un événement psycho-traumatisant, l’intervention rapide de médecins psychiatres, de psychologues et d’infirmiers préalablement formés et intégrés aux unités d’aide médicale urgente doit garantir une prise en charge immédiate et post-immédiate satisfaisante des victimes et permettre d’éviter l’installation des troubles psychiques post-traumatique.

Comment avez-vous été amené à devenir volontaire au sein de la cellule d’urgence médico-psychologique du Rhône ?

« Dans le cadre de la coopération hospitalière avec le CHU Sanou Souro, au Burkina Faso, dans laquelle Saint Jean de Dieu est engagé, j’ai participé aux échanges inter-hospitalier. Lors de ma 1ère participation, en 2014, à l’occasion du 1er congrès africain de santé mentale, il y avait dans l’équipe Nathalie Prieto, psychiatre, [et qui est depuis 2017 référente nationale des CUMP] qui a présenté les cellules d’urgence médico-psychologique, le stress, le psycho-trauma. Son intervention m’avait interpelé. J’ai pu en discuter avec elle et elle m’a proposé de devenir volontaire pour la cellule d’urgences médico-psychologique.

Et depuis 2014 je suis volontaire à la CUMP du Rhône. Je fais aussi parti de la « task force » médico psychologique, c’est la cellule d’urgences médico-psychologique au niveau international. Là on est plutôt amenés à aller dans les ambassades lorsqu’il se passe des attentats, des catastrophes naturelles ou des accidents et pour les ressortissants français ; par exemple au Liban quand il y a eu l’explosion au port de Beyrouth.

Les cellules d’urgences médico-psychologique interviennent dans le 1er mois qui suit l’évènement, la catastrophe qui impacte des groupes de personnes. »

Comment est-on intégré en tant que volontaire ?

« Pour être inscrit, il faut suivre une formation notamment sur le post immédiat, ou sur le débriefing collectif, ou sur la prise en charge des enfants et des adolescents, … Il y a beaucoup de formations, des journées où l’on apprend comment prendre en charge les personnes psycho-traumatisées. Ensuite pour rester dans la cellule d’urgence médico-psychologique, il faut faire au moins une formation par an ou un exercice. Il y a beaucoup d’exercices qui sont organisés, par exemple à l’aéroport avec la simulation d’un crash d’avion. Les exercices sont très formateurs. »

Quel lien faites-vous avec votre pratique de soignant au sein de l’hôpital SJD ?

« Ce qui m’intéresse dans la cellule d’urgence médico-psychologique, c’est que justement cela a très peu à voir avec mon métier habituel. Ici on soigne à 95 % des personnes psychotiques, et dans les cellules d’urgences médico-psychologique on soigne la population générale. Au niveau des entretiens ici à l’hôpital ce sont des entretiens où on laisse le temps, ce n’est pas du tout la même approche. A la cellule d’urgence médico-psychologique, les entretiens sont très dirigés et très courts. Surtout dans ce qu’on appelle les defusing, ce sont des interventions en immédiat. Dans les 48 heures après l’évènement, on voit un maximum de personnes pour faire baisser la charge émotionnelle sur le moment et ce sont des entretiens de 5 à 10 minutes. Il faut aller vite, faire parler les gens, ce qu’ils ont vécu, l’historique, la chronologie de ce qu’ils ont vécu, les émotions ressenties à ces moment-là. En 5/10 minutes cela suffit pour faire baisser la charge émotionnelle.

Alors qu’après 48h, c’est plutôt ce qu’on appelle des entretiens de débriefing, et souvent des débriefings collectifs, où c’est beaucoup plus long, vraiment on détricote tout. A la fin du débriefing, les personnes, si elles en ressentent le besoin, peuvent être reçues en individuel. »

Avez-vous une expérience en tête pour illustrer ?

« A Givors un lycéen est décédé en classe à la suite d’un arrêt cardiaque, et là on est intervenus à 5. On a vu les élèves de la classe et d’autres élèves qui souhaitaient être vus et puis l’équipe pédagogique. On était dans du defusing sauf qu’on a fait aussi plusieurs entretiens de débriefing. A chaque fois on s’adapte, ce n’est pas figé. »

Vous intervenez dans une diversité de situations, notamment dernièrement à Mayotte

« Ma 1ère intervention, je l’ai réalisée avec le docteur Prieto sur un braquage à main armée avec prise d’otages et puis après j’ai fait beaucoup d’autres interventions, par exemple : des défénestrations, des suicides, des noyades, les catastrophes suite aux ouragans Irma et Maria aux Antilles et puis là dernièrement je suis parti à Mayotte.

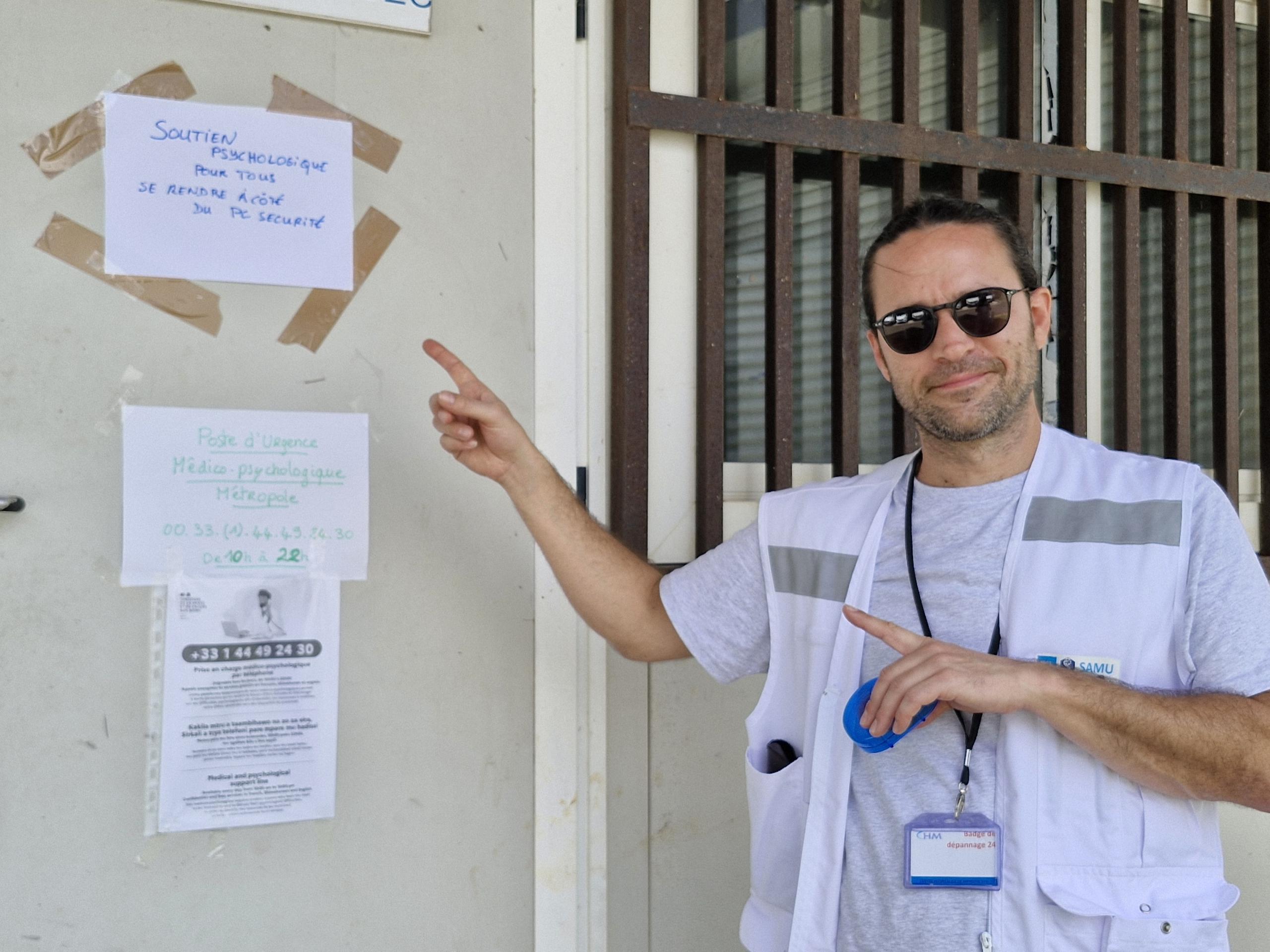

Pour Mayotte, nous sommes partis sur la rotation du 23 au 31 décembre, avec des personnes que l’on ne connait pas forcément. On s’est retrouvés à l’aéroport à Roissy et on ne savait pas encore si on allait être basés à la Réunion pour être en renfort avec l’équipe réunionnaise ou à Mayotte. Finalement on a été projetés sur Mayotte où on a ouvert des Postes d’Urgence Médico-Psychologique : un PUMP pour la population générale et un pour les soignants. Ce qui est particulier dans cet évènement c’est que tout le monde l’a vécu, tout le monde est impacté et même les soignants. Notre mission c’était surtout de nous occuper des soignants du CHM. Beaucoup dormaient à l’hôpital parce qu’ils n’avaient plus de toit.

Pour cette intervention nous nous sommes adaptés. Pour les soignants, c’est toujours compliqué de faire la démarche, parler, surtout quand c’est étiqueté « psy ». On fait beaucoup d’aller-vers dans les services en se présentant. Alors il est vrai qu’engager des discussions ce n’est pas toujours évident, ils sont en train de travailler, ou ils sont en pause. Il faut arriver à les capter. On passait plusieurs fois, le jour, la nuit pour toucher un peu tout le monde et quand on arrivait à capter leur attention, très vite ils se livraient sur ce qu’ils avaient vécus. Beaucoup n’ont plus de toit, ce sont des personnes qui sont épuisées, elles travaillent énormément, la direction les rappelle parce qu’elle manque de personnel. (…) des personnes qui ont beaucoup de symptômes : des problèmes pour dormir, des cauchemars, …

On est allés aussi dans un centre d’hébergement d’urgence, dans un collège, avec 400 personnes hébergées, avec 10/12 personnes installées par salle de classe avec quelques fois des matelas. Enormément d’enfants livrés à eux-mêmes parce que dans la journée les parents allaient reconstruire les logements.

Lors de cette intervention, on a vécu en groupe fermé 24 heures sur 24 ensemble et ça créé des liens. Là on a tous prévu de se revoir à un congrès qui a lieu en mai. On garde des souvenirs, j’ai encore des souvenirs de mon intervention pour les cyclones aux Antilles.

Je suis très content d’être allé à Mayotte même si c’est une goutte d’eau par rapport à tout le travail psychologique qu’il y a à faire. »

Quel est le suivi après vos interventions ?

« Pour être volontaire à la cellule d’urgences médico-psychologique, c’est important de se sentir capable de ne pas s’effondrer devant la personne, ce qui n’est pas toujours évident. Il faut pouvoir tenir.

Au retour des interventions les permanents de la cellule d’urgence médico-psychologique du Rhône nous appellent, on est débriefé surtout en discutant beaucoup avec les équipes. La cellule d’urgence médico-psychologique organise des réunions cliniques une fois tous les deux mois et des réunions institutionnelles tous les 3 ou 4 mois. Il y a eu une réunion clinique où j’ai présenté mon expérience de Mayotte. »